ベランジェ館 Castel Béranger

19世紀末の新芸術はフランスのアール・ヌーヴォー(Art Nouveau)に始まり、ウィーンのゼツェッショーン(Sezession、セセッション)の他、ブダペストやバルセロナでも一斉にスタートする。それは、古典主義やロマネスクやルネサンス以外に建築のスタイルを思いつかず、新古典主義、ネオ・ロマネスクやネオ・ルネサンスにしか見向きもしない建築界のムードに、史上初めて一石を投じた転換点だった。もちろん、真の意味ではアール・ヌーヴォーがスタートではなく、その前兆は、1860年代の折衷主義(Eclecticism)や、1880年代のアーツ・アンド・クラフツ(Arts & Crafts)運動にもあったのだが、アール・ヌーヴォー、特にその騎手となったエクトル・ギマール(Hector Guimard)ほど革新的ではなかった。しかし、その革新さ故に、ある意味、嫌われ、重要な建造物を作る機会は与えられなかった。彼は1895年にブリュッセルでヴィクトール・オルタ(Victor Horta)男爵が建てたタッセル・ホテル(Hôtel Tassel、1893年)を見て圧倒される(そういう意味では、オルタが真の創始者。私は行ったことはないが、重要な写真なので下にネットから転載する)。

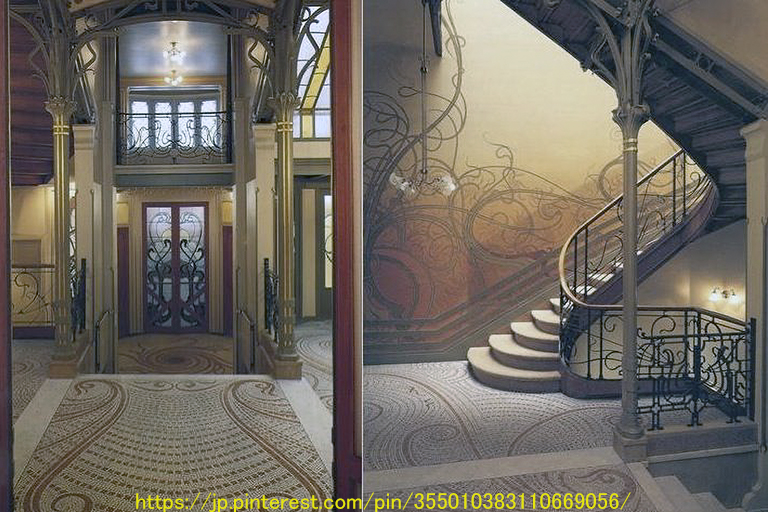

パリに戻ったギマールは、賃貸料の安いアパート、ベランジェ館を1898年に建てる。建物の外観の中で数が多いのは、鋳鉄で作られた窓のベランダの「曲線を使った細工」だが(1枚目の写真)、何と言っても素晴らしいのは、玄関の門(2枚目の写真)。ベランジェ館でギマールは一躍有名人となり、個人の邸宅を幾つか建てた。時は奇しくも1900年のパリ万博の時期(ロンドンでは1863年に蒸気機関車を使った地下鉄が生まれたのに、パリでは市と国の間で意見が何度も対立し、1895年になってようやく地下鉄計画が承認された)。パリの地下鉄を万博開催までに作ることになったパリ・メトロポリタン鉄道会社は、万博に相応しい独創的なデザインということで、ギマールに地下鉄の入口のデザインを依頼した(1913年までの契約)。現在パリに残るギマールの作品は90程度だがそのうち67が地下鉄の入口で、残る建物の中に重要な公共建築は一つもない。1913年以降、ギマールは忘れられた存在となる。

アール・ヌーヴォーと同時期にスタートした中で、北から順にブダペストのウドゥン・レフナル(Ödön Lechner、日本ではレヒネルとして知られている)がブダペスト装飾美術館、ブダペストの聖ラディスラウス教会、ブダペスト地質学博物館、ブダペストの郵便貯金銀行などの公的建築を任されている。写真は、市内にあるシペキ・バラージュ・ビラ荘(Sipeki Balázs Béla villája、1905年)の、アール・ヌーヴォー的な部分。ウィーンでは、オット・ワーグナー(Otto Wagner)が、ドーフィーヌ門駅入口の書いたように、市内の鉄道の駅舎すべてを任されるが、写真は、その中のピカ一のカールス広場駅(Stadbahnstation Karlsplatz、1899年)に見られる、ゼツェッショーンの典型である金と詳細な飾り。アール・ヌーヴォーとはかなり違っている。バルセロナではアントニオ・ガウディ(Antonio Gaudí)がいまだに絶賛を浴びている。写真は、カサ・バトリョ(Casa Batlló、1906年)の拡大。最後に、アール・ヌーヴォーは日本にどんな影響を与えたのか? 近代日本では、西洋化を必死になって急いだので、明治期は新古典とネオ・ルネサンスの建物を積極的に建てた。昭和に入ると、アメリカでも盛んに取り入れられたアール・デコは日本の隅々にまで広がるが、アール・ヌーヴォーはほぼゼロに近い。私が全国の都道府県を最低5回は訪れて調査した時も、一番アール・ヌーヴォー的な建物は、意外な所にあった。写真は、松江市の床几山配水池の計量室(1916年)で、四隅の柱のうねり方がアール・ヌーヴォーを思わせる(場所が狭いので全部は写せなかった)。